কাচ-ঢাকা গাড়িতে বোল্ড নেটিজেনরা! ১৯৬২-তেই আঁকা হয়েছিল এই কাচের স্বর্গ

সৌমিত্র সেন

সৌমিত্র সেন

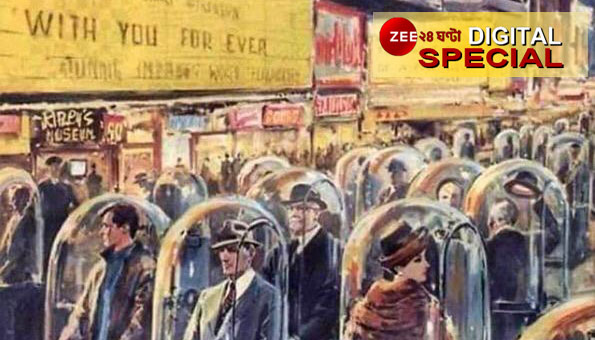

একটা তৈলচিত্র। ১৯৬২ সালের। তা নিয়ে তোলপাড় নেট-জগৎ। কেন তোলপাড়? কারণ, ওই পেইন্টিং নাকি করোনা-বিপর্যয়ের আগাম আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিল। অ্যাঁ, তাই নাকি? তা-ও আবার হয়! করোনার নাম তো স্বয়ং যমও বোধ হয় জানতেন না! আর ইনি, একজন তৈলচিত্রী হয়ে কেমনে সেটা পেরেছিলেন জানতে!

রহস্য বেশ প্রগাঢ় হচ্ছিল। ব্যাপারটি তা হলে একটু খুলেই বলা যাক। ছবিটির নাম 'লাইফ ইন ২০২২'। পেইন্টারের নাম ওয়াল্টার মোলিনো। ইতালীয় শিল্পী। ১৯১৫ সালের নভেম্বরে জন্মানো মোলিনো তাঁর সময়ে মূলত একজন কমিক আর্টিস্ট ছিলেন। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন তিনি। তেমনই একটি পত্রিকা ছিল 'লা ডোমেনিকা ডেল করিরে'। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির ব্যাক-কভারে তাঁর আঁকা একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, কাচ-ঢাকা অদ্ভুত দেখতে একধরনের গাড়ি শহরের পথ ধরে চলেছে। ক্যানভাসের এক দিকে লেখা আছে 'উইথ ইউ ফর এভার'।

ছবিটির দিকে আপাতদৃষ্টিতে তাকালে মনে হওয়া আশ্চর্যের নয় যে, ঠিক এই করোনা-পর্বে যে ধরনের মাস্ক বা ট্রান্সপারেন্ট হেডকভার নিয়ে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করছে, একেবারে অবিকল সেই জিনিসই শিল্পী এঁকেছেন ছবিটিতে। ছবিটিকে করোনার কথা ভেবেই কোনও একজন ভয়ানক দূরদর্শী চিত্রকরের আঁকা বলে ভেবে নিতে মানুষ যে দুবার ভাবেননি, তার কারণ ছবিটির নামের ভিতরের ওই '২০২২' সাল-সংখ্যাটি। এত সাল থাকতে মোলিন হঠাৎ ২০২২-ই কেন ভাবলেন! প্রফেট না হয়ে যান কোথায় মোলিন!

মোলিন প্রফেটিক আর্টিস্ট কিনা, সে কথা না-হয় পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে আসুন, তিনি হঠাৎ কেন 'আউট অফ দ্য ব্লু' এমন একটি ছবি এঁকে ফেললেন, সেটা একটু ফিরে দেখা যাক। হয়েছিল কী, সেই সময়টায় প্রথম বিশ্বের ভারী ভারী শহরে দুর্বিষহ ট্র্যাফিক জ্যাম হচ্ছিল। মানুষের একেবারে নাভিশ্বাস উঠত। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে কখন যে তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছবেন, এ নিয়ে কারও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তিক্তবিরক্ত মানুষ নিত্যদিনের এই দুঃসহ পথকষ্ট থেকে যে কোনও মূল্যে মুক্তি চাইছিলেন।

এর মধ্যে ঘটে গেল একটি ঘটনা। নিউ ইয়র্কের এক ডাককর্মী এরকমই একদিন শহরের পথে এক বিশ্রী জ্যামে ফেঁসে গেলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জুতো খুলে প্রথমে নিজের গাড়ির ছাদে উঠলেন। তারপর একটার পর একটা গাড়ির ছাদে পা ফেলে-ফেলে তিনি ভিড়-দানবের বজ্রমুষ্ঠি থেকে বেরিয়ে এলেন। বিষয়টি নিয়ে গোটা শহরে সাড়া পড়ে গেল।

এরই কাছাকাছি কোনও সময়ে উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার ব্যাক-কভারে মোলিনের ছবিটি ছাপা হয়। কী একেঁছিলেন তিনি? ছবিটিতে আসলে তিনি সেল্ফ-ড্রিভেন একধরনের গাড়ির ভাবনারই রূপ দিয়েছিলেন। ছবিটির নীচে ডানদিকের কোণে ইতালীয় ভাষায় একটি টেক্স্টও ছিল। কথিকাটির বক্তব্য এরকম: শহরগুলি কি এরকমই হবে? কী ভাবে শহরের ট্র্যাফিক জ্যামের সমাধান সম্ভব, তার একটা সঙ্কেত এই ছবিতে বিধৃত। বড় বড় গাড়ির পরিবর্তে এরকম ছোট ছোট গাড়ি নামুক শহরের পথে, তাতে রাস্তায় জায়গাও লাগবে কম।

পত্রিকার তরফে বা মোলিনের তরফে উক্ত কাল্পনিক সিঙ্গল-সিটার গাড়িগুলির একটা নামও ঠিক করা হয়েছিল। 'সিঙ্গোলেটা'।

মোলিনের পক্ষে করোনার ভাবনা ভাবা বা না ভাবার প্রসঙ্গটা এখানে আসলে অবান্তর। ১৯৬২ সালে দাঁড়িয়েই তিনি এক আশ্চর্য ধরনের ছোট গাড়ির কল্পনা করেছিলেন। এটাই কি কম? 'আরবান-ট্রাভেল'কে কী ভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানো যায়, সে ব্যাপারে এটা মোলিনের দিক থেকে তো একরকম 'প্রফেটিক'ই! নয়?

কথা হল, আসলে অতীতের গর্ভেই লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যৎ। অতীতের কোনও এক ক্রাইসিস থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে কবি-শিল্পী-লেখক-ভাস্কর যে সব ভাবনা ভেবে চলেন, অনেক-অনেক পরেও সমধর্মী সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা ফিরে ফিরে আসে। মহানদের ক্ষেত্রে এ তো হরবখতই হয়। আজও বঙ্কিমচন্দ্রের কত ভাবনা-মুক্ত উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয় আমাদের সমাজমানসে। আমাদের সমাজচরিত্রের দোষগুণ দেখিয়ে যেসব লেখাগুলি তিনি লিখে গিয়েছেন, তা আজও টাটকা মনে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদের যে ডিসকোর্স রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে-প্রবন্ধে-উপন্যাসে করেছিলেন আজও তা থেকে মাঝে-মাঝে আমরা দিশা পাই। পড়ে মনে হয়, এ যেন আমার কালের সঙ্কট নিয়েই লেখা। জীবনানন্দের উপন্যাসগুলির যে জটিল নাগরিক বিন্যাস, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির যে খুঁটিনাটি মনোবিশ্লেষণ, তা যেন আমার আজকের শহরের আজকেরই কোনও বিষণ্ণ মানুষের কথা বলে ভুল হয়ে যায়। রামকিঙ্করের সাঁওতাল পরিবার ভাস্কর্যটিও কি তেমনই ফিরে-ফিরে মনে-পড়া কোনও সৃষ্টি নয়? মনে হয় না, এ আসলে আদি জীবনের প্রাণশক্তিরই কাব্য! কিংবা যতই সমাজ-পাড়া-গ্রাম বদলে যাক এখনও কি বিভূতিভূষণের অপু প্রতিটি বালকের আঁতের ভিতরই ঝিম মেরে পড়ে থাকে না?

থাকে বইকি! থাকে বলেই এগুলি কালজয়ী। থাকে বলেই এঁরা মহৎ শিল্পী। আলাদা করে প্লেগে, করোনায়, বন্যায়, যুদ্ধে, সুনামিতে, দুর্ভিক্ষে এগুলির সুগম সংযোগ খোঁজার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কেননা খাঁটি শিল্পকর্মের ভিতরে অনন্ত শাশ্বত ভবিষ্যৎ চিরকালই নীরবে জেগে বসে থাকে।